|

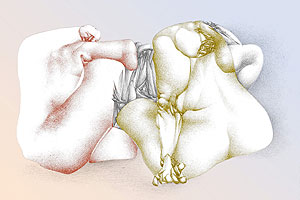

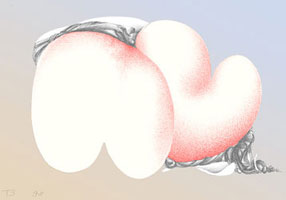

ИСКУССТВО

ПЫШНЫХ ФОРМ

|

Объяснение художеств Т. А. Зиновьевой

Публичная

демонстрация художеств Тамары Зиновьевой имеет, как правило, неоднозначный

эффект. Не бывает сомнений в том, что нарисовано круто и небанально –

но возникают недоумения эстетического плана. Почему, мол, фигуры на картинках

такие некрасивые, не изящные? Художества эти не вписываются в обиходную

культуру современности. Хотя для начала 21 века их стилистика и символика

– не открытие. Автор числит себя художником традиционным, своего рода

академистом прошловекового авангарда. И тем не менее.

Публичная

демонстрация художеств Тамары Зиновьевой имеет, как правило, неоднозначный

эффект. Не бывает сомнений в том, что нарисовано круто и небанально –

но возникают недоумения эстетического плана. Почему, мол, фигуры на картинках

такие некрасивые, не изящные? Художества эти не вписываются в обиходную

культуру современности. Хотя для начала 21 века их стилистика и символика

– не открытие. Автор числит себя художником традиционным, своего рода

академистом прошловекового авангарда. И тем не менее.

Т.Зиновьева посягает не на устои искусства, а на устои отношения человека

к собственной телесности. Здесь психических тормозов больше, чем в восприятии

художественных приколов.

Человеческая комплекция – это культурный знак, несущий массу смыслов.

Комплекция не равна сама себе. Культуру не устраивает наш естественный

внешний вид. Человек как он есть – некрасив. Люди пускаются во всяческие

ухищрения, чтобы скрыть своё истинное тело и слепить новое, исправив его

объёмы и пропорции. В натуре (одежда, раскраска, физкультура…) и тем более

– в искусстве. Искусство, даже если оно использует реального человека

как материал (стриптиз, например), создаёт образы, весьма далёкие от реальности.

Человек принимает эти образы за правду и примеряет на себя.

По образу тела, являемому искусством, вычисляются идеи, обуревающие на

тот или иной момент человечество. Так, нынешняя тяга к тощему вытекает

из функционализма и интеллектуализма современной культуры. Ценностью является

оптимальная, чётко налаженная работа организма (отсюда – концептуальная

связь худобы со здоровьем – безотносительно к тому, так ли это на самом

деле), а эстетически предпочтительная долговязость фигур представляет

собой типичную левополушарную (рациональную) аберрацию восприятия пропорций.

Современная визуальная культура активно эксплуатирует тело. Однако на

единицу телоносителя приходится маловато визуальной массы. Телодефицит

восполняется увеличением поголовья: безудержным количественным размножением

сухопарых фигур. А чего стоит идеология похудания, терзающая плоть под

предлогом заботы о здоровье! Идеальное тело искусства и массовой культуры

являет собою укоризну телу реальному. Телесная упитанность и ширь наделяются

отрицательным знаком.

Ясно, что в других культурах, при других исторических обстоятельствах

смыслы и ценности, несомые телесной комплекцией, могут выстраиваться диаметрально

противоположно. Тогда пышные телеса получают эстетическое и этическое

одобрение. Но и в том, и в другом случае искусство являет идеал тела,

каким бы нам хотелось его иметь. Оно судит тело по неким абстрактным канонам,

оценивает его как плохое или как хорошее. Если эта оценка совпадает с

расхожей зрительской, тёти на картинах кажутся зрителю красивыми. Если

она идёт вразрез с нею, зритель понимает: художник хотел изобразить некрасивую

тётю, потому что такие ему тоже не нравятся. Если же оценки вообще нет,

а есть некая иная концепция телесности – зритель теряется.

Т.Зиновьева как раз и не пропагандируют никакого – даже неправильного,

отрицающего расхожие стереотипы красоты – телесного идеала. По ним нельзя

определить, нравятся ли автору толстые (или тощие) люди или нет. И нравятся

ли ему люди вообще. Из пластического материала человеческой анатомии Т.Зиновьева

сооружает чёрт знает что.

Предлагаемая художником модель человека основана на переживании себя как

живого организма. Тело не разглядывается, подобно статуе, со стороны,

а как бы ощущается изнутри. Происходит визуализация кинестетического –

моторноосязательного образа самого себя. Но – возразит зритель – сам-то

автор этих художеств вовсе не таков. Разве может человек щуплого сложения

знать, как чувствует себя персона тучная? Но на то и художник, чтобы вжиться

(по системе Станиславского) во всякого человека, ощутить его телесные

и духовные проблемы как свои собственные, уметь выразить их наглядно.

Тело, прочувствованное изнутри, как уже было сказано, не равно самому

себе. Сам себя ощущаешь больше, крупнее, толще, чем при стороннем разглядывании

(не действуют законы перспективы). Собственная фигура лишена изящества,

её пропорции искажены, анатомия представлена фрагментарно. Какие-то части

тела и вовсе не видны, их как бы нету, а другие (особенно – если что болит)

гипертрофированны. Члены и органы расположены в пространстве не по порядку,

а по значимости, по отчётливости ощущения. Облик их подчас не похож на

настоящий – условен, геометризирован, уподоблен чему-то неорганическому.

Проблема самоощущения плоти состоит в том, что человек как существо духовное

стремится к гармонии. А значит, весь этот материальнотелесный хаос надо

как-то упорядочить. Гармонизация в культуре практикуется обычно внешняя.

Тело сковывается и обуздывается путами одежды и социального поведения,

что лишь добавляет дискомфорта человеку внутреннему.

На

рисунках Т.Зиновьевой внутренний человек томится и мается своею дисгармоничностью

и несвободою, бунтует, рвёт путы и, наконец, успокаивается в своей непрезентабельной

самости. Гармония достигается в пределах организации графического листа

– уравновешенностью ритмов, линий, объёмов. Ненавистная современной культуре

упитанность оборачивается барочной пышностью форм – в смысле: форм художественных.

Из некрасивых телес получается красивый рисунок.

На

рисунках Т.Зиновьевой внутренний человек томится и мается своею дисгармоничностью

и несвободою, бунтует, рвёт путы и, наконец, успокаивается в своей непрезентабельной

самости. Гармония достигается в пределах организации графического листа

– уравновешенностью ритмов, линий, объёмов. Ненавистная современной культуре

упитанность оборачивается барочной пышностью форм – в смысле: форм художественных.

Из некрасивых телес получается красивый рисунок.

Художественная пышность психологически проецируется на пышность натуральную.

Насмотревшись на подобные картинки, зритель исподволь примиряется сам

с собой, со своим телесным несовершенством, и начинает нравиться сам себе.

В чём, собственно, и состоит гуманистическая направленность искусства

Т.Зиновьевой.

Зиновьева Тамара Александровна родилась в 1954 году,

окончила МГУ (Исторический факультет, отделение теории и истории искусства).

Художественный критик, автор многих статей, опубликованных в журнале «Декоративное

искусство» и др. изданиях. Преподаватель изобразительного искусства и

компьютерной графики. tamara@rbbw.ru

Copyright © 2002_2003 RBBW - Журнал для больших - www.rbbw.ru Написать редактору editor@rbbw.ru